알고 보면 공연이 더 재밌어질지도 모르는 이야기를 소개합니다.

#나는 오늘도 밟힌다. 얼마 전엔 ‘사뿐사뿐’이었는데, 오늘 만난 이 양반은 ‘껑충껑충’ 뛰어오른다. 늘 누군가의 발아래 있지만, 그렇다고 내가 하찮은 무엇은 아니다. 내 이름은 포디움. 사람들은 나를 밟고 올라선 그들을 ‘마에스트로’라고 부른다.

클래식 공연의 지휘자를 소개하는 글에서 ‘포디움에 오른다’는 문장을 자주 보곤 한다. 지휘대를 뜻하는 포디움(podium)은 ‘돌출부’, ‘높은 곳’이란 의미의 라틴어에서 유래한 말로 누군가 올라갈 수 있게 만들어진 단상이다. 사람들의 주목을 받는 대상은 아니다. 그러나 이 작은 발판 하나에도 ‘완벽한 공연’을 위한 수고가 담겨 있다.

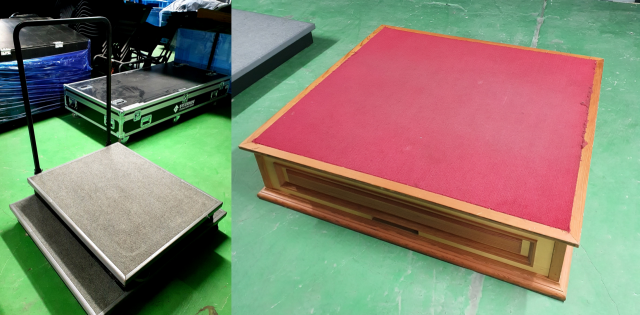

대부분 오케스트라는 공연장이 보유한 포디움을 그대로 쓴다. 클래식 전용 공연장인 롯데콘서트홀에는 두 종류의 지휘대가 있는데 모두 전문 마루 제작 업체에 의뢰해 만들었다. 지휘자에게 충분한 공간을 마련하기 위해 가로세로 1.2m, 높이 20㎝로 제작했다. 미송(美松)을 재료로 못 사용을 최소화한 ‘목공 이음 방식’으로 완성한 뒤 1㎝의 카펫으로 정리했다. 금속을 최소화하고 카펫을 까는 것은 지휘자의 발소리나 불필요한 진동을 없애기 위해서다. 롯데홀 포디움 두 개의 차이는 높이다. 지휘자의 키를 고려해 필요에 따라 선택해 사용한다.

경기아트센터가 보유한 포디움은 수입산 한 개와 국산 한 개다. 수입품은 미국의 공연장 장비·설치 전문업체 웽어(Wenger)에 의뢰해 만들었고, 국산은 무대기술팀이 직접 디자인했다. 견고성과 소음 방지를 위해 ‘겉 부분 합판’, ‘내부 MDF(나무 섬유질을 소재로 가공한 목재)’의 이중 구조로 만들었다. 또 이동의 편의를 위해 바닥에 바퀴를 달았다. 웽어사의 지휘대는 기본이 2단인데, 필요할 경우 1단으로 바꿀 수 있다. 이경원 경기아트센터 무대 감독은 “동작이 크지 않은 지휘자는 웽어사의 2단을, 활동성이 큰 지휘자는 국산 사용이 편할 수 있다”고 설명했다.

지휘자들이 포디움의 상태에 대해 특별히 요구하는 것은 많지 않다. 지휘 습관에 따라 기대거나 붙잡을 수 있는 레일(손잡이)의 설치 또는 제거를 요청하는 정도다. 자주 서는 공연장과 같은 크기의 연습실 지휘대를 요청하는 경우는 있다. 코리안심포니 오케스트라에 따르면 정치용 지휘자는 과거 이 악단 예술감독 시절 ‘예술의전당 포디움과 같은 것을 준비해달라’고 한 바 있다.

공연 보러 가서 단상에 주목할 일은 사실 거의 없다. 그러나 그 위에서 지휘자는 수십 명의 단원을 이끌고, 그들이 뽑아내는 선율을 엮어 최상의 화음을 선사한다. 포디움은 누군가의 발아래 존재하지만, 아무에게나 그 자리를 내어주지 않는다. 완벽한 공연은 가로세로 1m 남짓의 이 ‘좁지만 위대한’ 무대에서 시작하는지도 모르겠다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ssong@sedaily.com

ssong@sedaily.com