급성 농약중독자의 혈액을 몸밖에서 활성탄으로 걸러낸(필터링한) 혈액을 혈관에 다시 넣어주는 치료 직후 3%에서 지혈장애가 발생하는 메커니즘이 밝혀졌다.

14일 순천향대 천안병원에 따르면 박삼엘·길효욱 신장내과 교수팀은 급성 농약중독 환자의 혈액 필터링 과정에서 혈액응고·지혈 작용에 중요한 역할을 하는 혈소판의 활성화가 불완전해진다는 연구결과를 국제학술지 ‘사이언티픽 리포트’에 발표했다.

농약에 오염된 혈액은 체외에서 활성탄이 들어 있는 여과기로 필터링(혈액관류)한 뒤 환자의 혈관에 다시 넣어주는(혈액투석) 치료를 할 수 있다. 하지만 혈액관류·투석을 받은 100명 중 3명꼴로 지혈이 되지 않는 부작용이 발생하는데 원인이 확실하지 않았다.

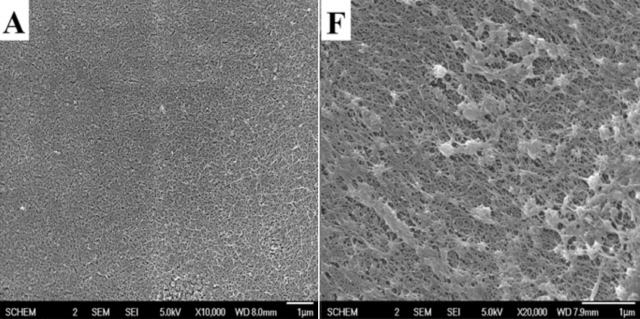

혈소판은 피부·점막 등에 출혈이 생겼을 때 손상된 혈관벽에 붙어 혈장단백질 중 하나인 프로트롬빈을 트롬빈→피브리노겐→피브린(섬유소)으로 변화시켜 혈액을 응고시킨다. 연구팀이 농약에 오염된 혈액을 필터링한 뒤 혈소판 표면의 당 단백질 발현 변화를 평가했더니 피브리노겐 수용체인 CD61을 발현하는 혈소판의 비율이 평균 95%에서 74%로 감소했다. 반면 콜라겐 수용체인 CD49b를 발현하는 혈소판의 비율은 평균 25%에서 52%로 늘고 피브린 분해 산물도 현저하게 증가했다.

불완전한 혈소판의 활성화는 필터링할 혈액을 몸밖으로 빼내거나 필터링한 혈액을 다시 주입하기 위해 주사바늘을 꽂은 부위에서 지혈이 안 되거나, 피를 토하거나(객혈), 피가 섞인 오줌이 나오는(혈뇨) 등의 문제가 생길 수 있다. 심한 경우 복강내 출혈 등으로 사망하기도 한다.

박 교수는 “혈소판은 유착→활성화→응집의 3단계를 거쳐 혈액응고 작용을 일으키는데 유착 이후 (혈액에서 농약 성분 등을 필터링하는 과정에) 불완전한 활성화가 발생, 혈액의 응집능력이 떨어지는 지혈장애가 발생했다”며 “지혈장애를 막고 보다 효과적으로 치료할 수 있는 방안을 연구 중”이라고 말했다.

일반적으로 혈소판이 부족하면 작은 점상 출혈이 나타나며 멍이 잘 들고 코피가 잘 난다. 혈소판의 크기는 약 2~3㎛로 적혈구의 5분의1 정도다. 정상적인 성인의 경우 혈액 1㎣에 혈소판 30만~50만개(적혈구 10~30개당 혈소판 1개 안팎)가 있으며 방사선 노출시 가장 먼저 감소한다.

/임웅재기자 jaelim@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >