|

최근 유병언 전 세모그룹 회장이 기업회생절차(법정관리)를 부채탕감의 수단으로 악용한 정황이 속속 드러나자 법원이 법정관리 기업의 제3자 인수합병(M&A) 때 인수자의 자금출처까지 들여다보는 방안을 검토하고 나섰다. 법정관리 기업의 M&A 때 보다 엄격한 잣대를 들이대 '제2의 세모'가 나오는 것을 막으려는 조치로 풀이된다.

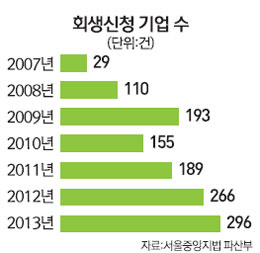

6일 법조계에 따르면 최근 윤준 서울중앙지법 파산부 수석 부장판사는 실무를 총괄하는 부장판사 등에게 "법정관리 기업의 M&A시 인수자의 자금출처 등도 면밀히 검토하라"는 의견을 전달했다. 구체적으로 매각 주간사인 회계법인 등이 기존에 제출하던 인수희망 기업의 주주구성이나 자금조달 계획 자료 등과 함께 인수자금의 출처나 인수자와 회생기업의 관계 등에 대한 내용도 함께 제출하도록 하는 방식이다. 윤 부장판사는 "내부 실무준칙에 관련 내용을 명시적으로 기재하는 것까지는 아직 검토하지 않고 있지만 도덕적으로 문제가 있는 인수자는 반드시 걸러내겠다는 것이 방침"이라고 강조했다. 사건 수와 규모 면에서 전국 최대인 서울중앙지법 파산부가 이 같은 지침을 도입해 정착시킬 경우 다른 지역 법원에서도 비슷한 변화가 나타날 것으로 전망된다.

물론 그동안에도 법원에 세모처럼 미심쩍은 M&A를 통한 법정관리 절차 종결을 막는 수단이 없었던 것은 아니다. 중앙지법만 해도 지난 2006년부터 '도덕적으로 문제가 될 소지가 있는 인수 희망자는 선정 대상에서 제외할 수 있다'는 내용의 실무준칙을 마련해 시행하고 있다.

그러나 현실에서 적용하기는 쉽지 않다.

기본적으로 기업회생절차란 잠깐의 유동성 위기를 겪는 기업들에 재기할 수 있는 기회를 주는 한편 돈을 빌려준 채권자들에게 채무가 잘 변제될 수 있도록 하기 위해 만들어진 제도다. 기업을 살리고 채무를 최대한 줄이는 데 초점이 맞춰져 있다는 뜻이다. M&A 때도 인수자의 재무상황이 안정돼 있는지, 진짜 인수할 만한 여력이 충분한지 등을 중점적으로 따져볼 뿐 인수자의 실체나 자금출처 등은 등한시할 수밖에 없었다.

특히 부도기업의 자산이나 사업 부문 매각이 장시간 지체돼 채무변제에 곤란을 겪을 경우 채권자나 법원 모두 경계가 느슨해지기 마련이다. 전문가들은 세모의 기묘한 법정관리 졸업이 이 같은 법의 맹점을 악용한 것이라고 봤다.

하지만 법원이 인수기업의 자금출처를 꼼꼼하게 확인할 경우 세모 같은 문제 있는 인수를 통한 법정관리 졸업은 상당 부분 걸러질 것이라는 게 서울중앙지법의 판단이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >