|

아프면 찾는 게 이름깨나 있다는 종합병원 의사인데 문제는 돈. 일반의원보다 비싼 검사료ㆍ처치수술료ㆍ입원료ㆍ영상진단료 등에 최고 100%까지 웃돈을 얹어줘야 한다. 340개 병원이 이렇게 챙긴 웃돈은 지난해 1조1,670억원으로 전체 수입의 8%에 이른다. 건강보험이 적용되지 않아 상급병실료ㆍ간병비와 함께 환자들을 울리는 비급여 3대 항목 중 하나인 선택진료비 얘기다.

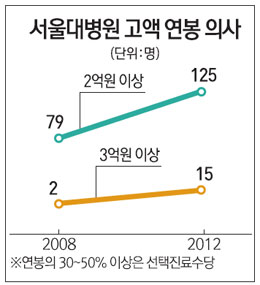

△서울대병원이 지난해 환자들에게 부담시킨 선택진료비는 949억원으로 4년 새 40%나 증가했다. 덕분에 연봉 3억원 이상인 교수 의사가 2명에서 15명으로 7.5배 늘었고 2억원 이상은 125명이나 된다. 연봉의 30~50%가량이 선택진료 수당ㆍ연구비다. 환자에겐 이중삼중의 부담이지만 병원ㆍ의료진에겐 든든한 돈줄이요, 짭짤한 수당의 원천인 셈이다. 의성 히포크라테스의 정신이 담긴 '의업에 종사하는 일원으로서 인정받는 이 순간에, 나의 일생을 인류 봉사에 바칠 것을 엄숙히 서약한다'는 선서는 어디로 사라졌는지 모르겠다.

△선택진료비의 원조는 1963년 당시 공무원이던 국립대병원ㆍ국립의료원 의사의 낮은 봉급을 벌충해주기 위해 도입한 특진비. 의사들보다 신분 보장, 직급ㆍ급여가 열악해 매년 처우개선을 요구하던 서울대병원ㆍ국립의료원 인턴과 간호직 공무원들은 1970년 9월 잇단 파업을 벌였다. 전리품은 쏠쏠했다. 인턴과 초급대졸 이상 간호사의 직급이 5급에서 4급으로 높아지고 일부 수당ㆍ특진비는 500~50%까지 올랐다. 특진에 관여한 간호사도 특진수당을 받게 됐다.

△특진비는 이후 지정진료비→선택진료비로 명칭 등이 바뀌었지만 본질은 달라지지 않았다. 의약분업 파동을 겪으면서 의료계의 의견을 받아들여 2000년 선택진료를 도입하면서 부작용만 커졌다. 선택진료의사들로 의료진을 꾸린 병원의 바가지 진료가 판을 치고 환자의 의사 선택권은 허울뿐이다. 오죽하면 공정거래위원회까지 나서 병원에 과징금을 물렸을까. 정부가 박근혜 대통령의 '4대 중증질환 100% 보장'공약 이행을 위해 선택진료제를 수술할 모양이다. 폐지론이 들끓어도 애써 외면해온 보건복지부가 어떤 선택을 할지 궁금하다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >