한 시즌 3승이라는 성과는 떡잎부터 다른 사람들이나 해내는 ‘넘사(넘을 수 없는 4차원)’의 영역 같았다. 실제로도 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 단일 시즌에 3승 이상을 올린 선수는 어릴 때부터 ‘잘한다’ ‘잘한다’ 소리를 휴대폰 벨소리처럼 익숙하게 듣고 자란 이들이었다.

배소현은 그런 선수가 아니었다. 골프 선수의 길로 마음을 정한 게 초등학교 3학년도 아니고 중3 때였다. 남들보다 늦었기에 학교를 그만두고 골프에 전념했는데 소속이 없으니 주니어 대회 나갈 자격도 안 됐다. 그래서 주니어 대회 공식 기록이 아예 없다.

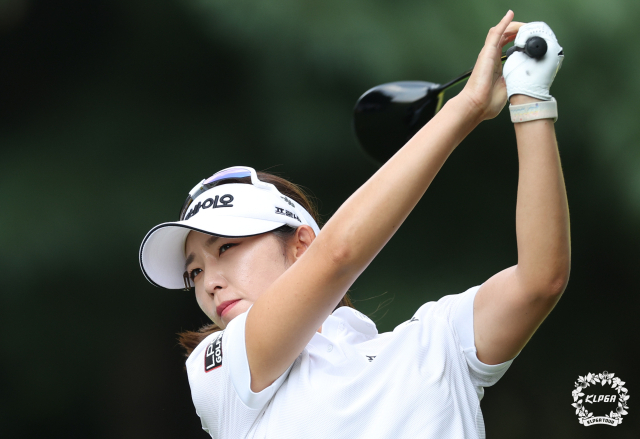

어렵게 ‘프로’ 타이틀을 따냈지만 일반 사람들이 알아주는 1부 투어로 가는 길은 멀고도 험했다. 2부와 3부 투어에서 6년을 돌고 돌아야 했다. 1부에 처음 올라온 건 2017년. 꿈에서나 가능할 것 같던 1부 우승은 7년 만인 올해 터졌다. 한 번의 우승도 꿈 같은데 배소현은 석 달 만에 2승을 해냈고 3승은 2주 만에 달성했다. 공동 다승왕에 올랐고 대상 포인트 7위, 상금 랭킹 9위에 이름을 올렸다.

이런 신데렐라는 일찍이 없었다. 두 번째 우승 뒤 남긴 이 말은 아직 피지 못한 이름 모를 후배들에게 따뜻한 햇살이 될 것 같았다. “저는 주니어 때부터 잘 치진 못했던 선수거든요. 프로에 와서 조금씩 조금씩 올라가고 있는 선수인데 저 같은 선수를 보는 재미도 있을 거라는 생각이 들어요. 많이 응원해주시면 좋겠습니다.”

관련기사

배소현은 1부 투어 첫해 컷 탈락이 무려 열아홉 번이었다. 시드전에 끌려가 2위로 2018년 출전권을 유지했으나 다시 상금 랭킹 100위로 떨어져 시드전으로 밀렸다. 이번엔 통과를 못 해 2부로 내려가야 했다. 이 사이 아버지가 투병 끝에 돌아가시는 일과 심각한 허리 부상 등 말 못할 고초가 많았다.

거기서 꺾여버릴 수도 있었지만 피 나는 몸과 마음의 재활로 배소현은 다시 일어섰다. 레슨을 받을 때 작은 것 하나까지 자기 것으로 체화하기 위해 머리로 곱씹는 과정에 집중했고 이게 흔들리지 않는 배소현만의 감으로 장착됐다.

그렇게 한층 단단해진 기량에 2021년부턴 시드 걱정은 하지 않는 선수가 됐다. 한 단계 올라선 토대를 발판 삼아 몇 단계를 건너뛰어 올해 최정상급 선수로 거듭난 것이다. 가녀린 체구로 보이는데도 평균 250야드를 넘게 쳐 올해 드라이버 샷 거리 5위에 오른 것만 봐도 얼만큼 노력했는지 가늠할 수 있다. 1993년생이라 이제 곧 30대 중반인데 배소현의 전성기는 지금부터인 듯하다.

한 해 전과 완전히 다른 ‘신분’이 됐지만 배소현이 생각하는 배소현은 여전히 ‘딱히 잘하지는 못하는 선수’다. "골프는 잘할 수 있다고 생각해서 시작한 건데 ‘아, 골프엔 진짜 재능이 없구나’ 하고 생각했었어요. 골프를 오래할 수 있었던 것도 어떻게 보면 재능이 없어서가 아닐까 싶어요. 타고난 게 없어서, 그래서 까딱 잘못하면 떨어질 거란 인식이 늘 있어서 오랫동안 놓지 않고 할 수 있는 것도 같습니다.”

배소현의 다음 목표는 메이저 대회 제패다. 만약 내년에 ‘메이저 퀸’ 타이틀을 얻는다면 그땐 스스로를 어떻게 평가할까. 딱히 잘하지 못하는 선수는 아마 아닐 거다.

[서울경제 골프먼슬리]

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

miguel@sedaily.com

miguel@sedaily.com