1m도 안 되는 짧은 퍼트가 골퍼들을 번민에 빠지게도, 좌절하게도 만든다. 미국프로골프(PGA) 투어에서 1m가 채 안 되는 3피트(약 90㎝) 거리의 퍼트 성공률은 99%에 달한다. 하지만 그 나머지 1%의 실패가 선수를 평생 따라다니며 괴롭힌다.

김인경이 2012년 미국여자프로골프(LPGA) 투어 나비스코 챔피언십에서 30㎝ 퍼트를 놓친 후 당황해 하던 모습은 짧은 퍼트 실패를 논할 때 빠지지 않고 등장한다. 김인경은 5년 뒤 2017년 브리티시 오픈 정상에 오르고서야 그 트라우마에서 벗어날 수 있었다. 아시아 투어를 호령하던 강욱순도 2003년 PGA 투어 퀄리파잉(Q) 스쿨에서 30㎝ 퍼트를 놓친 뒤 ‘호환, 마마보다 무섭다’는 입스(불안 증세)에 시달렸다. 지난주 한국프로골프(KPGA) 투어 데상트코리아 매치플레이 결승에서 박은신은 우승을 결정할 챔피언 퍼트를 하려다 자세를 풀더니 생수 한 모금을 마시며 마음을 차분히 가라앉혔다. 우승 뒤 그는 “1m 퍼트가 10m처럼 느껴졌다”고 말했다.

평소에는 한 손으로 툭 쳐도 들어갈 퍼트가 결정적인 순간에는 마치 홀이 거부하기라도 하듯 볼이 돌아 나오거나 빗나가고는 한다. 단순히 시계추처럼 퍼터를 앞뒤로 흔들면 되는데도 실수가 나오는 이유가 뭘까. 중요한 순간 스멀스멀 기어 나오는 ‘최악의 클럽’, 즉 ‘뇌’때문이다. 온갖 생각이 머릿속에서 요동친다. 보비 존스는 그래서 “골프는 양 귀 사이의 코스에서 벌이는 게임”이라고 했다.

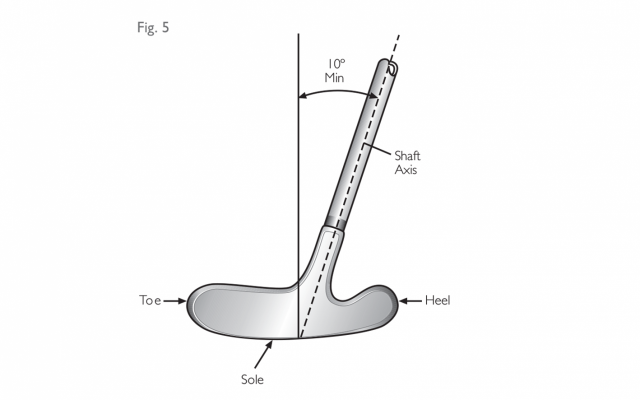

두 번째이자 매우 중요한 이유는 퍼터의 구조에서 찾을 수 있다. 퍼터는 골프채 중 디자인이 가장 자유롭지만 그래도 만들 때 지켜야 할 몇 가지 규정이 있다. 그 중 하나가 모든 클럽에 적용되는 라이각(lie angle)에 관한 것이다. 샤프트의 중앙을 지나는 가상의 선과 수직선 사이의 각도가 10도 이상이어야 한다.

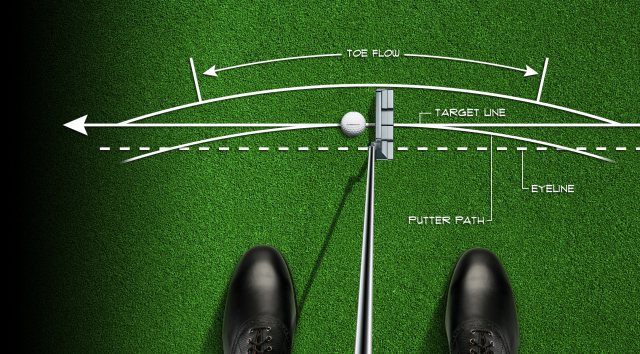

이 라이각 때문에 퍼팅 스트로크는 필연적으로 직선이 아닌 아크(원호)를 그리게 된다. 페이스가 후방 스트로크 때는 타깃라인보다 약간 안쪽으로 움직이고 임팩트 때는 직각, 이후에는 다시 안쪽으로 움직인다. 시계추 같은 완벽한 진자 운동을 하지 못하는 근본적인 ‘비밀’이 바로 라이각에 있다. 아크를 그리는 중에 임팩트 때는 페이스가 직각 상태로 되돌아와야 하는데 번민의 뇌가 작동하면서 볼을 바깥쪽으로 밀거나 반대로 안쪽으로 당기는 현상이 발생하는 것이다.

통상 완벽한 일직선이 아니더라도 임팩트 이후 페이스가 0~3.5도 닫히는 정도라면 ‘스트레이트 스트로크’로 분류한다. 페이스 각이 3.5~7.5도 사이라면 ‘세미 아크 스트로크’, 페이스가 7.5도 이상 닫힌다면 ‘아크 스트로크’라고 부른다. 미국 용품 메이커 핑의 조사에 따르면 스트레이트 골퍼는 25%, 세미 아크는 55%, 아크 타입은 15%, 기타 유형이 5%였다.

스트로크가 아크 형태이기 때문에 퍼터의 토(헤드 앞쪽) 부분도 퍼팅을 하는 동안 자연스럽게 움직여야 한다. 네크(헤드와 샤프트의 연결 부분)와 샤프트의 형태에 따라 토가 활발하게 움직이는 퍼터(토 다운 또는 맥시멈 토 플로)도 있고 적게 움직이는 퍼터(페이스 밸런스 또는 미니멈 토 플로)도 있다. 아크 스트로크 골퍼에게는 토 다운 퍼터가 적합하고 스트레이트 스트로크 골퍼에게는 페이스 밸런스 퍼터가 유리하다고 한다.

하지만 이는 어디까지나 이론이다. 퍼터는 감각의 영역이 크게 작용하는 만큼 이론과 실제가 맞지 않는 경우가 허다하다. 많은 프로 골퍼들은 데이터와 상관없이 어드레스를 했을 때 안정감과 확신이 드는 소위 ‘각이 나오는’ 퍼터가 좋다고 입을 모은다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

sygolf@sedaily.com

sygolf@sedaily.com