골프 룰은 9개 섹션, 24개 조, 99항, 191호로 구성돼 있다. ‘용어의 정의’만 해도 73개다. 작은 책 한 권 분량이다. 전 세계 골프 룰을 관장하는 영국의 R&A와 미국골프협회(USGA)가 지난 2019년 단순화 작업을 했지만 여전히 복잡하다. 프로 골퍼들도 헷갈려하고 주말 골퍼는 말할 것도 없다.

골프 룰이 처음부터 방대했던 것은 아니다. 277년 전인 1744년에 처음 만들어졌을 때는 13개 조에 불과했다. 하나의 볼로 플레이하기 등 룰의 기본 원칙은 21세기에 와서도 거의 변하지 않았다. 물론 현재와 다른 것도 있다. ‘티샷은 홀에서 한 클럽 이내 범위에서 해야 한다’는 내용이 대표적이다. 퍼팅을 한 뒤 홀 옆에서 티샷을 했다는 뜻이다. 당시에는 퍼팅 그린과 티잉 구역의 구분이 없었다. 초창기 골퍼들이 눈에 잘 띄는 붉은색 옷을 많이 입은 것도 퍼팅과 티샷을 함께하던 그린에서의 타구 사고를 막기 위해서였다는 해석이 있다. 별도의 티잉 구역이 생기기 시작한 것은 1875년부터다.

성문화된 규칙 없이도 수백 년 동안 골프를 즐기기에 별 지장이 없었는데 최초의 골프 룰은 왜 만들어진 것일까. 당시 스코틀랜드 에든버러의 리스 지역에는 ‘젠틀맨 골퍼스 오브 리스’라는 클럽(모임)이 있었다. 이들은 1744년 세계 최초의 오픈 경기를 열기로 했다. 그런데 막상 대회를 하려고 하니 문제가 있었다. 골프가 잉글랜드와 스코틀랜드 전역에서 큰 인기를 끌었지만 각 지역마다 규칙이 조금씩 달랐던 것이다. 그러자 우승 트로피를 기증하기로 한 에든버러 시의회가 대회에 적용할 통일된 룰이 필요하다고 주장했다. 로컬 룰의 통합이 이뤄진 셈이다.

리스의 젠틀맨들이 최초의 규칙을 만들자 세인트앤드루스의 골퍼들도 1754년 ‘로열 앤드 에인션트(The Royal & Ancient)’ 클럽을 결성하고 이 룰을 적용했다. 리스의 젠틀맨들은 나중에 ‘오너러블 컴퍼니 오브 에든버러 골퍼스(The Honorable Company of Edinburgh Golfers·이하 오너러블 컴퍼니)’로 이름을 바꿔 모임의 범위를 확장했다. 오너러블 컴퍼니는 최초로 골프 규칙을 만들었지만 자신들보다 골프 규칙에 대해 더욱 열정적이던 로열 앤드 에인션트에 1800년대 후반 룰의 수정과 제정에 관한 권한을 넘겨줬다.

오너러블 컴퍼니는 리스 링크스와 머셀버러 올드 코스를 거친 뒤 1891년 뮤어필드를 만들어 현재까지 홈 코스로 사용하고 있다. 에든버러에서 자동차로 40분 정도 시골길을 달리면 좁은 길목에서 ‘웰컴 투 뮤어필드’라는 안내판과 ‘오너러블 컴퍼니 오브 에든버러 골퍼스’라고 새겨진 클럽 입구의 철제 대문을 만나게 된다.

세계 최초로 골프 규칙을 만들었다는 그들의 자부심은 여전히 대단하다. 뮤어필드가 디 오픈(브리티시 오픈) 순회 코스에서 제외되는 압력 속에서도 남성 클럽의 전통을 고수하기도 했다. 여성 회원을 받아들인 시기는 2년 전인 2019년이다. 일단 변화의 물꼬를 튼 뮤어필드는 빠르게 여성에게 다가서고 있다. 내년에는 여자 골프 메이저 대회인 AIG 여자 오픈(옛 브리티시 여자 오픈)을 개최한다.

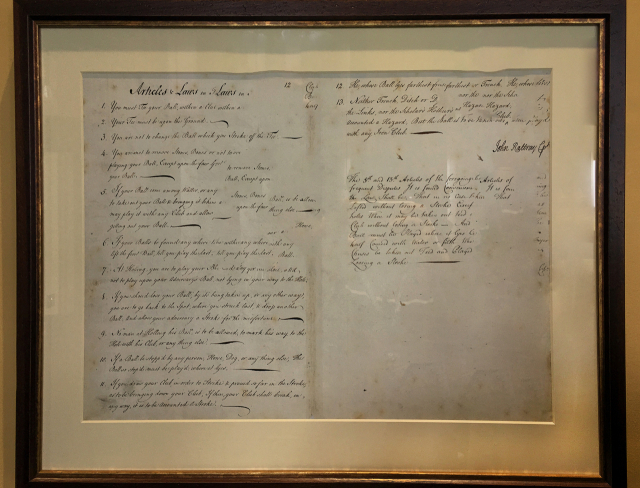

클럽하우스는 고풍스럽다. 한쪽 벽면에는 ‘오리지널 골프 룰’ 액자가 걸려 있다. 진본은 스코틀랜드 국립도서관에 고이 모셔져 있다. 오리지널 룰은 사라진 것으로 여겨지다 1937년 낡은 책 속에서 발견됐다.

밖으로 나오면 뮤어필드는 넓은 들판처럼 보인다. 둔덕도 없고 뻥 뚫려 있다. 전반 9개 홀은 시계 방향으로 돌고 그 안에 있는 후반 9개 홀은 시계 반대 방향으로 돈다. 그래서 바람의 방향을 종잡기 힘들다. 전문가들은 그런 뮤어필드를 가장 공평하게 기량을 테스트할 수 있는 코스라고 평가한다. 벙커나 블라인드 홀 등 위험 요소들이 개방돼 있으면서도 어렵기 때문이다. 단호하면서도 개방된 코스처럼 그 안에 둥지를 튼 에든버러 컴퍼니도 고집불통인 듯하면서 유연하다는 느낌을 받았다. 그것이 270년이 넘는 오랜 시간 동안 클럽을 유지한 비결이 아닐까.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

sygolf@sedaily.com

sygolf@sedaily.com