‘단색화’는 1970년대 시작된 단색조 추상회화를 칭하는 말로, 그 명칭의 학술적 타당성에 대한 이견이 분분하지만 지난 2012년 국립현대미술관이 대규모 기획전 ‘단색화(Dansaekhwa)’를 개최하면서 일종의 브랜드처럼 자리 잡았다. 지난 2015년 베니스비엔날레의 공식 병행전시로 ‘단색화’ 전시가 열리는 등 국제적 재조명과 함께 미술시장에서도 재평가가 진행됐다. 단색화에 대한 주목이 지속되는 가운데 ‘차세대 단색화’에 대한 관심도 뜨겁다. 서울 성동구 왕십리로에 둥지를 튼 신생 전시공간 ‘아트프로젝트 씨오(Art Project CO)’가 개관전을 통해 이 논의에 불을 지피는 중이다.

개관기획전 ‘층(層)-고요하며 깊다’는 각자의 방식으로 단색조의 추상을 구축한 4명의 작가 김근태, 김춘수, 김택상, 장승택을 주인공으로 삼았다. ‘단색화’ 작업의 공통된 특성인 물성 탐구와 전통 자연관을 바탕으로 한 행위의 반복, 시간·재료의 중첩 등을 이들 또한 독자적으로 이뤄냈다는 점이 ‘차세대 단색화’라는 수식어를 가능하게 했다. ‘단색화’ 작가들이 1930년대 생들이라면 이번 참여 작가들은 그 제자뻘인 1950년대 생들이라는 것도 눈길을 끈다.

작가 김근태(68)는 유화물감과 돌가루를 특유의 방식으로 섞어 돌의 질감을 캔버스에 옮겨 놓는다. 경주 남산에서 본 석탑·마애불 등이 지닌 돌의 속성을 재현하고자 한 것이 그 시작이었는데, 흰색과 황토색으로 이뤄진 전시작은 백자의 빛깔, 그 태토같은 흙빛을 느끼게 한다.

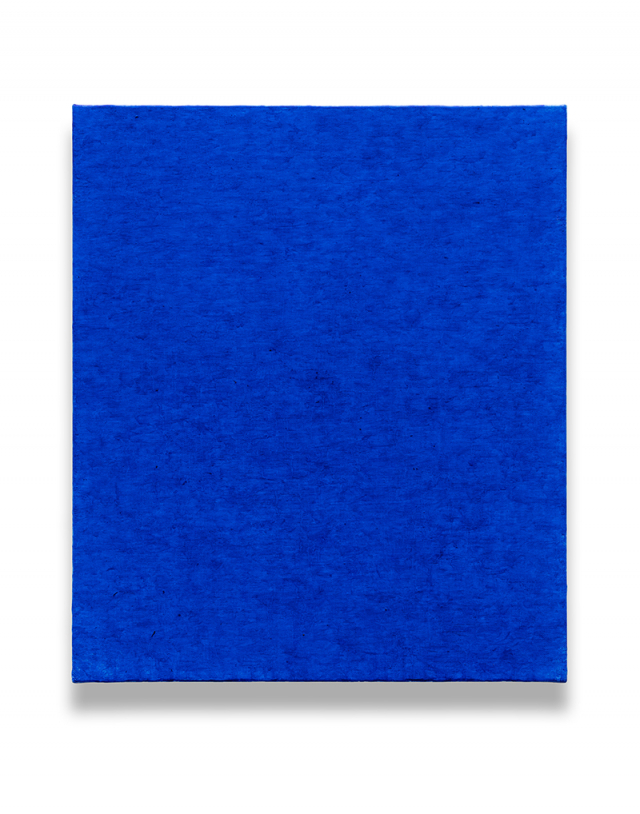

‘푸른빛의 화가’ 김춘수(64)의 ‘울트라마린(Ultra-Marin)’은 파랑이라는 한 가지 색으로 보이지만 자연의 온갖 빛을 머금은 깊고 푸른색이라는 역설적 철학을 담고 있다. 푸른색이 겹겹이 쌓인 것이라 그림 한 점에도 행위의 흔적과 시간성이 고스란히 담긴다.

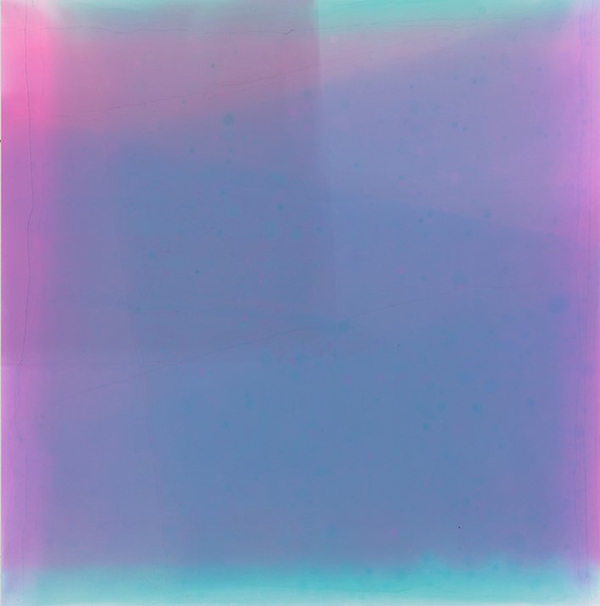

자연의 모든 색을 담으려는 시도는 마찬가지이나 결과물은 사뭇 다르다. 김택상(63)의 작품은 물빛에 비친 자연의 색을 머금은 듯 영롱하다.

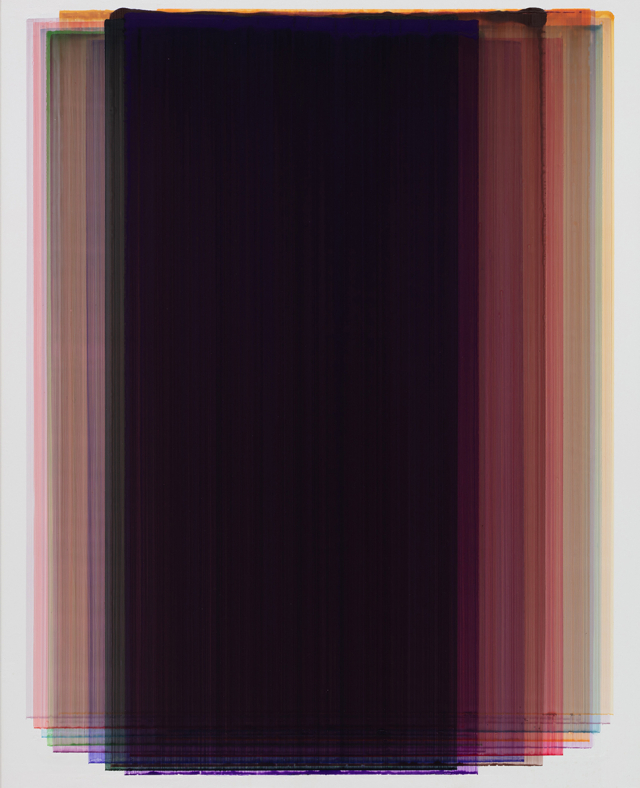

반짝이는 표면 위에 색을 반복적으로 더해 이룬 장승택(62)의 검은 화면은 시간과 심연의 깊이를 두드려보게 만든다.

전시를 기획한 임은혜 아트프로젝트 씨오 디렉터는 “4명 작가들의 공통된 정신성과 겹겹이 쌓아 올리는 동일하면서도 각기 차별적인 표현방식에 초점을 맞췄다"면서 “반복적으로 칠하고 중첩시키는 일련의 과정을 통한 결과물은 비어있는 고요함 속에서 꽉 찬 깊이감을 느끼게 하며 ‘차세대 단색화’ 작품의 차별적 성향을 짚어볼 수 있는 전시”라고 소개했다. 6월30일까지.

/조상인 기자 ccsi@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

ccsi@sedaily.com

ccsi@sedaily.com