‘자동 양압기’가 감별해내는 수면무호흡 횟수가 수면다원검사를 통해 파악하는 것보다 적어 주의가 필요한 것으로 확인됐다.

아주대병원 이비인후과 김현준·박도양 교수팀이 수면무호흡 환자 50명을 대상으로 수면다원검사와 자동 양압기로 무호흡 정도를 측정한 결과다.

임상연구 대상자들의 시간당 평균 무호흡·저호흡 횟수는 자동 양압기가 4.75회로 수면다원검사 6.74회의 70%에 그쳤다. 자동 양압기는 수면다원검사에 비해 무호흡을 적게 측정하는 경향이 있었다. 특히 폐쇄성·중추성 무호흡 감별 정확도가 낮았다. 비만하거나 허리둘레가 큰 대상자에서 더 부정확했다.

현재 수면시간당 무호흡·저호흡 횟수가 5회 미만이면 정상군, 5회 이상이면 수면무호흡증군(15회 미만 경증, 15회 이상 중등증, 30회 이상 중증)으로 나눈다. 따라서 자동 양압기가 수면시간당 평균 3회 이상~5회 미만의 무호흡·저호흡을 판별하더라도 실제로는 5회 이상의 경증 수면무호흡 환자일 수 있다는 얘기다.

1차 수면다원검사에서 수면무호흡으로 진단되면 양압기를 처방하는 경우가 많다. 정확한 양압기 압력을 처방하려면 2차 수면다원검사를 통해 적절한 압력을 측정해 수동 모드로 가동하는 게 가장 좋다. 하지만 검사를 받으려면 하루 병원에서 자야 하고 검사비도 더 들기 때문에 2차 수면다원검사 없이 자동 양압기를 처방하는 경우가 많다. 자동 양압기는 환자의 무호흡 빈도에 따라 자동으로 압력을 조절한다. 하지만 호흡기류를 측정하는 센서만으로 무호흡을 판정하므로 정확도가 수많은 센서 등을 사용해 정확하게 측정하는 수면다원검사에 미치지 못한다.

김 교수는 “따라서 의료진은 자동 양압기 수치만으로 환자 상태를 판단·진단하기보다 오류 가능성을 충분히 인지하고 주기적·체계적으로 환자를 관리할 필요가 있다”고 강조했다. 자동 양압기가 측정한 시간당 평균 무호흡 횟수가 실제보다 적을 수 있으므로 예를 들어 이 횟수가 정상과 경증 등의 경계선 부근에 있고 여전히 피곤해 한다면 수면다원검사를 통해 정확한 상태를 진단하고, 건강상의 다른 원인이 있는 지도 확인해봐야 한다는 것이다.

연구결과는 2021년 1월 국제학술지 ‘수면과 호흡’(Sleep and Breathing)에 발표됐다.

자다가 자주 깨거나 낮에 피곤하고 졸립거나, 주변 사람들이나 본인이 코고는 소리를 듣거나 수면 중 숨을 멈추는 증상이 있다면 수면무호흡을 의심해 보아야 한다. 수면 중에는 목 안의 근육에 힘이 빠지면서 기도가 좁아지거나 막혀(폐쇄성) 저호흡·무호흡을 일으킬 수 있다. 가벼운 수면무호흡은 주간 졸림, 피곤, 집중력 저하 등을 일으키지만 중등도 이상의 수면무호흡은 고혈압·당뇨·뇌졸중·부정맥 등의 합병증으로 사망에 이를 수 있는 심각한 질병이다.

수면무호흡이 있으면 양압기를 이용해 수면 중 코를 통해 강한 압력의 공기를 불어넣어 좁아진 기도를 열어줘 무호흡이 일어나지 않도록 돕는 치료를 한다. 2018년부터 건강보험이 적용돼 많은 환자들이 어렵지 않게 사용하고 있다.

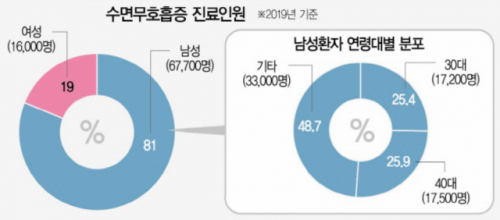

우리나라 수면무호흡증 건강보험 진료인원은 2015년 2만9,000명에서 2019년 8만4,000명으로 급증했다. 2018년 7월부터 수면다원검사에 대해 건강보험이 적용된 게 큰 영향을 미쳤다. 2019년 진료인원의 81%(6만7,600여명)는 남성, 이들의 51%(약 3만4,700명)는 30~40대 연령층이었다.

/임웅재 기자 jaelim@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >