‘불신과 낭비를 상징하는 사상 최대의 기념비적 공사.’ 미국 워싱턴포스트지의 ‘평화의 댐’에 대한 평가다. 평화의 댐은 대한민국 탄생 이후 정부의 ‘역대급 거짓말’로 손꼽힌다. 이승만 대통령의 ‘서울 사수’, 박정희 대통령의 ‘민정 이양 및 3선 개헌 부인’, 외환위기 직전(IMF) ‘한국 경제의 펀더멘털은 튼튼하다’던 경제부처 수장의 호언장담과 함께 국민을 속인 대표적인 사례. 거짓 중에서도 평화의 댐은 죄질이 극히 나쁘다. 정부 전 부처가 나서 장기간 동안 조직적으로 국민을 기만하고 호주머니를 털었기 때문이다.

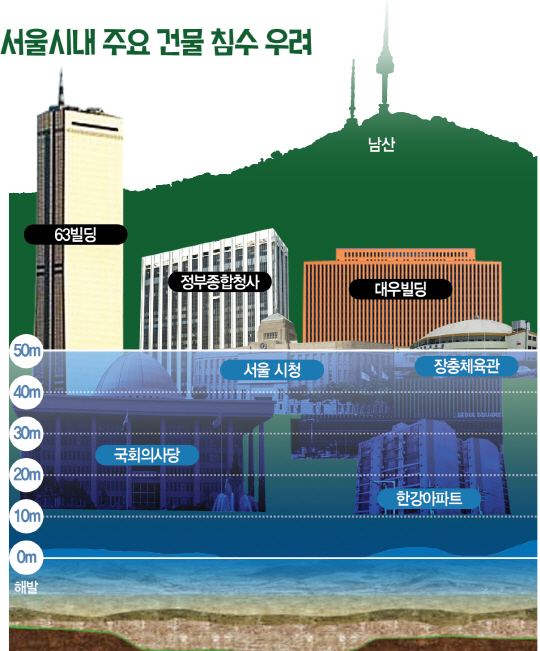

어떤 거짓말을 했을까. 북한이 추진하던 금강산댐의 위협을 과대 포장했다. 이규호 건설부 장관은 1986년10월말 무시무시한 특별 담화를 내놓았다. ‘북한이 200억t의 담수용량을 가진 금강산댐(임남댐)을 건설 중이며 댐이 무너지면 63빌딩 중턱까지 물이 차오르게 될 것이다.’ 주요 신문들의 ‘물의 남침’, ‘서울 전역 침수’ 등 보도에 국민들은 불안에 떨었다. 결정적으로 이기백 국방부 장관의 발표가 국민들을 공포에 떨게 만들었다. “200억t 물로 수공작전을 전개하면 그 위력이 핵무기보다 크다.”

언론은 기다렸다는 듯이 대책을 촉구하고 정부 당국은 각종 자료를 아낌없이 내놓았다. 대학 교수들과 전문가들은 대응 댐 건설에서 강원도의 주요 산에 터널을 뚫어 서해로 흐르는 북한강의 물줄기를 동해로 돌리는 방안까지 다양한 대안을 쏟아냈다. TV 방송도 위력을 발휘했다. 여의도 국회의사당 지붕과 63 빌딩 허리까지 물에 잠기는 그래픽 화면이 연일 TV 화면을 탔다. 건설·문공·국방·통일원 4부 장관이 ‘금강산댐에 대응할 평화의 댐을 세우는데 온 국민의 성원을 기대한다’는 합동담화문을 발표한 뒤 성금 모금 운동이 일었다.

서울의 절반 가랑이 물에 잠길 안보 위험에 국민들은 아낌없이 돈을 냈다. 그러나 일부에서는 강제적인 할당도 적지 않았다. 국가안전기획부(현 국가정보원)는 연말연시 불우이웃 돕기 운동까지 미뤄가며 기업들을 채근, 기업 규모에 따라 700만원에서 10억원까지 성금액을 할당해 내려보냈다. 각급 학교에도 지시가 떨어졌다. 초등학생들의 코 묻은 돈까지 걷으며 모인 ‘국민 성금’이 모두 733억원. 정부는 이듬해인 1987년 2월28일 총공사비 1,509억원을 들여 대응 댐 공사에 들어갔다.

북한의 수공 위험이 처음 공개된 이래 공사 착공에 걸린 시간은 불과 4개월. 말 그대로 전광석화였다. 바로 이 대목에서 의문이 생긴다. 아무리 상명하복식 군대 문화에 젖은 권위주의적 정권이라도 대형 댐을 건설하는 데 이 같은 속도가 가능한 것인가. 하지만 당시 언론은 이견을 제시하지 못했다. 몇몇 외신만 조롱 섞인 보도를 이어갔을 뿐이다. 민간에서는 달랐다. 조작했다는 소문이 퍼졌다. 건설부 장관이 특별담화를 발표하기 이틀 전, 전국 26개 대학 1,500명의 학생들이 건국대에 모여 ‘애국학생투쟁연합’을 결성, 군부 독재 타도와 직선제 개헌의 깃발을 올렸다. 정국 전환을 위해 북한의 수공 위협을 부풀렸다는 의심이 번져 나갔다.

평화의 댐이 성난 파도처럼 대통령 직선제와 민주화를 요구하는 국민의 뜻을 피해 갈 ‘5공의 방주’였다는 의심은 7년이 지나서야 완전히 풀렸다. 논란은 노태우 정권 시절부터 일었다. 평화의 댐 1차 공사를 마친 뒤에도 북한의 금강산댐 공사가 지연되면서 ‘수공(水攻) 조작설’이 흘러나왔다. 전문가들은 금강산 해발 190m 위치에 높이 215m의 수력댐을 건설하는 것은 불가능하다고 지적했다. 댐 양편에 물막이를 해야 할 산보다 댐 높이가 25m나 높다는 게 어불성설이었다.

노태우 정권 내내 논란을 빚었던 평화의 댐 문제는 1993년 출범한 문민정부에 의해 풀렸다. 김영삼 대통령의 지시로 안기부에 대한 초유의 외부 감사에 나선 감사원은 놀랄만한 결과를 내놓았다. 안기부가 4월부터 북한의 수공 위협을 이슈화할 특별팀을 만들어 치밀하게 준비한 대 국민 사기극이었음이 드러났다. 감사원은 직선제 요구가 고개를 들기 시작하자 전두환 정권이 ‘시국 안정 및 국면 전환을 위한 대응책’으로 평화의 댐을 건설했다는 결론을 내렸다. ‘댐은 위협이 못 된다’라는 미군의 분석이 묵살됐다는 사실도 밝혀졌다. 애초부터 최대 26억t인 금강산댐의 담수용량을 안기부는 70억t으로 보고했고 청와대와 정부부처 발표시에는 200억t으로 부풀려졌다.

국가 안보를 팔아 정권안보를 꾀한 대표적인 사례로만 기억된 채 잊혀져 가던 평화의 댐은 2002년 다시금 논란을 몰고 왔다. 미국의 위성사진 판독 결과 금강산댐의 붕괴 위험이 있다는 정부 발표와 보도가 잇따랐다. 댐 붕괴에 대비해 우리도 평화의 댐을 추가로 쌓았다. 86년과 2002년 두 차례에 걸친 평화의 댐 논란. 처음에는 대국민 사기극이었고 두 번째는 언론의 과민 반응이었다. 금강산댐의 담수용량이 200억t에 달하지도 않았고 2002년의 보도대로라면 댐은 벌써 붕괴됐어야 하지만 아직도 건재하다. 근거가 희박했던 2002년의 금강산댐 붕괴설은 한국의 북한에 대한 불신 수위가 어떤지를 말해주는 대목이다.

평화의 댐 착공 30주년. 혹자는 말한다. 평화의 댐을 더 이상 말해 뭣 하느냐고. 비록 거짓이었어도 대북 경계심을 끌어올렸고 막대한 공사비가 투입돼 지역 경제와 건설업체가 덕을 봤으니 그리 나쁜 게 아니었다는 주장도 없지 않다. 평화의 댐이 만일의 경우에 대비한 비상용이라는 점에서 5공의 치적이라는 극단적 주장도 나온다. 설령 비상용이라고 치자. 우리에게 한정된 자원을 그렇게 투입해온 결과가 정책에 대한 불신이고 방만한 재정운영과 적자구조다. 무작정 땅을 파면 좋은 것이라는 인식은 4대강 사업에서도 그대로 이어졌다. 평화의 댐은 어떤 사업이든 꼼꼼하게 따지고 국민적 합의를 거쳐야 하는 이유를 말해주는 비싼 상징물이다. /논설위원 겸 선임기자 hongw@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >