정부가 400조원이 넘는 국민연금 기금수지 적자 발생을 감수하면서까지 중산층 전업주부 등을 가입자로 끌어들이기 위해 열을 올리고 있다. 반면 저소득층에 대해서는 “기금수지 적자가 커지고 용돈 국민연금 이미지가 고착화될 수 있다”며 외면해 형평성 논란을 자초하고 있다.

24일 보건복지부에 따르면 직장생활 중 국민연금에 가입했다가 결혼·출산·육아 때문에 직장을 그만둬 가입대상에서 빠진 전업주부 등 438만명이 오는 11월 30일부터 경력단절기간 보험료를 추후납부할 수 있게 된다. 복지부는 이 중 40%가 보험료를 내면 향후 40여년간 400조원의 기금수지 적자가 발생해 보험료를 올리지 않으면 오는 2060년으로 예상했던 기금소진 시기가 1년 앞당겨질 것으로 보고 있다. 낸 보험료의 1.4~2.8배를 연금으로 타기 때문이다.

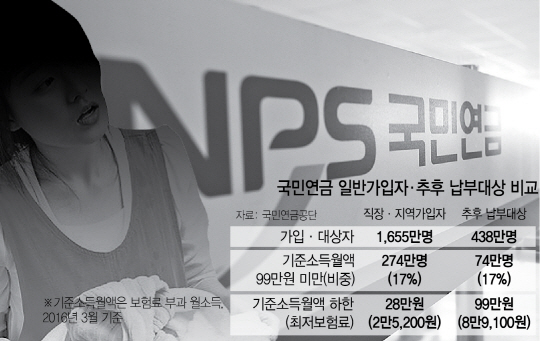

추후납부자에겐 임의가입자와 동일한 보험료 부과 월소득(기준소득월액) 하한이 적용된다. 현재 임의가입자는 실제 소득이 없어도 월소득 99만원 가입자가 내는 8만9,100원 이상의 보험료를 내야 한다. 경제활동을 하는 직장·지역가입자의 기준소득월액 하한 28만원(보험료 2만5,200원)의 3.5배나 된다. 배우자가 국민·공무원·군인·사학연금에 가입한 홑벌이 가구라면 월소득이 200만원쯤 돼도 2명분 보험료를 내기가 쉽지 않다.

정춘숙 더불어민주당 의원실에 따르면 지난 3월 임의가입자 26만여명 가운데 별도 기준을 적용받는 기초생활보장 대상자(6,773명)를 뺀 25만3,240명이 8만9,100원 이상의 보험료를 냈다. 이 가운데 소득자료가 있는 배우자 15만4,414명의 42%는 파악된 월소득이 400만원 이상인 중산층 이상 계층이었다.

같은 달 직장·지역가입자 1,655만여명 중 기준소득월액 99만원 미만은 17% 가량 된다. 이 비율을 추후납부 대상자 438만명에 적용하면 가입 문턱을 대폭 낮추지 않을 경우 74만명 가량이 경력단절기간 보험료를 추후납부할 기회를 박탈당한다.

복지부가 임의가입자의 기준소득월액 하한을 20만~30만원가량 낮추는 방안을 검토 중인 것도 이 때문이다. 하지만 이 정도로는 저소득층의 연금 사각지대를 줄이는 효과가 매우 제한적일 수밖에 없다.

한 연금 전문가는 “소득활동을 하지 않는 전업주부 등에게 국민연금 임의가입에 이어 경력단절기간 추후납부까지 허용하는 게 달갑지는 않다”면서도 “연금 사각지대를 줄이고 ‘중산층 특혜, 저소득층 차별’ 논란을 해소하려면 우선 직장·지역가입자와 동일한 기준소득월액 하한(28만원)을 적용하되 하한을 50만~60만원 수준으로 점차 높여갈 필요가 있다”고 강조했다. 다른 전문가는 기금수지 적자가 커지고 용돈 국민연금 이미지가 고착화될 것을 우려하는 시각에 대해 “400조원은 괜찮지만 500조원은 감내할 수 없다거나 기금소진 시기가 1년 빨라지는 것은 괜찮지만 2년은 안 된다는 식의 주장은 불합리하고 편협하다”며 “저소득층이 국민 세금으로 지급하는 기초연금에만 기대지 않고 소액이라도 보험료를 내고 연금을 탈 수 있게 장려하는 게 정부가 할 일”이라고 꼬집었다. /임웅재기자 jaelim@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >