|

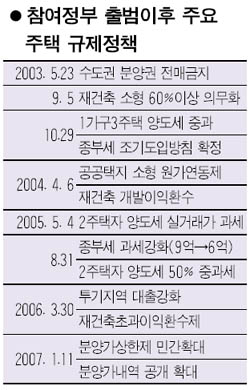

중견 건설업체 ㈜신일의 부도가 적지않은 충격파를 던져주는 이유는 “드디어 올 것이 왔다”는 위기감 때문이다. 그동안 중견ㆍ중소 주택업체들은 지방에서 과잉공급과 미분양의 악순환이 반복되면서 언제 터질지 모르는 시한폭탄을 안은 채 위태로운 줄타기를 해왔다고 해도 과언이 아니다. 신일의 부도는 그 시한폭탄에 마침내 불이 붙었다는 절박감을 안겨주는 소식인 셈이다. 물론 업계의 위기는 스스로 자초한 측면이 적지않다고 전문가들은 지적한다. 마치 ‘서울ㆍ대전ㆍ대구ㆍ부산 찍고’를 외치는 유행가 가사처럼 지방 대도시와 주변지역으로 우르르 몰려다니며 아파트를 우후죽순 지어댄 결과가 지금의 위기로 돌아왔다. 영세 시행사들의 한탕주의와 일감 확보에 목매는 주택업체들의 이해관계가 맞아떨어져 앞뒤 안 가리는 아파트 건설 경쟁으로 이어졌다는 것이다. 그러나 이 같은 시장 왜곡과 줄도산 가능성에 대한 경고음이 오래 전부터 지속적으로 제기됐다는 점에서 업계의 줄도산 우려가 현실화할 경우 정부도 책임을 피하기는 힘들다. 지방의 미분양 아파트는 지난 2003년부터 꾸준히 증가하기 시작해 올해 3월 현재 7만3,000여가구에 달하고 있다. IMF 외환위기 직후였던 98년의 9만7,000가구 이래 최대치다. 대형 업체와 중견ㆍ중소업체, 서울 소재 업체와 지방 업체간의 체감경기 양극화도 극심한 상태다. 그런데도 정부는 건설단체와 지방자치단체들이 줄기차게 요구해온 투기과열지구 해제 요청에 아직까지 미적지근한 반응을 보이며 생색내기식 검토만 반복하고 있다. 이제 와서 부산ㆍ대구ㆍ광주ㆍ경남 등 미분양 적체가 심각한 지역이 투기과열지구에서 풀리더라도 사후 약방문이 될 가능성이 큰 형편이다. 투기과열지구는 분양권 전매제한(충청권 3년, 기타지역 1년)을 골자로 하는 제도인데 오는 9월부터는 분양가 상한제로 인해 비(非)투기과열지구라도 6개월간 전매제한을 받기 때문이다. 수도권 집값을 잡기 위한 강력한 대출규제 등 수시로 바뀌는 부동산 규제정책 때문에 애꿎은 지방까지 골병 든다는 지적도 숱하게 제기돼왔다. 이에 따라 4월 지방 중소 건설업체 지원을 위한 종합대책을 마련하는 등 정부 차원의 대응에 나서기는 했지만 상황을 개선하기에는 힘이 약해 보인다. 더 큰 문제는 이제 와서 정부가 손을 쓸 만한 수단이 별로 없다는 점이다. 거의 죽어버린 지방의 주택수요를 획기적으로 되살려낼 묘책을 찾기가 어렵기 때문이다. 이홍일 건설산업연구원 연구위원은 “신일의 부도는 지금까지 예견돼 왔던 위기의 시작일 뿐”이라며 “몇몇 지원책으로 해결할 수 있는 상황이 아닌 것 같다”고 진단했다. 한 중견 건설업체의 관계자는 “획기적인 정책적 지원은 더 이상 기대하지도 않는다”며 “분양가 상한제 등 급격한 제도 변화에 따른 사업환경의 불확실성만 걷혀줘도 바랄 게 없겠다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >