|

저수지 보러 간다

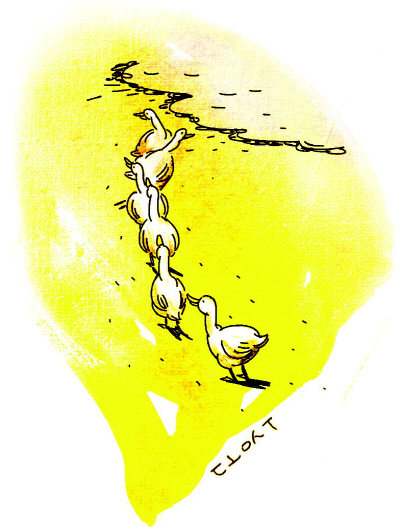

오리들이 줄을 지어 간다

저 줄에 말단(末端)이라도 좋은 것이다

꽁무니에 바짝 붙어 가고 싶은 것이다

한 줄이 된다

누군가 망가뜨릴 수 없는 한 줄이 된다

싱그러운 한 줄이 된다

그저 뒤따라가면 된다

뒤뚱뒤뚱하면서

엉덩이를 흔들면서

급기야는 꽥꽥대고 싶은 것이다

오리 한 줄 일제히 꽥 꽥 꽥.

일찍 온 봄 탓에 선잠 깬 생명들도 바빴을 것이다. 아지랑이 선생 출석 부르는 소리에 생강나무 노랗게 대답하자마자 진달래·개나리·벚나무·목련 한꺼번에 '저요, 저요!' 알록 와글대더니 어제련 듯 가뭇없다. 그래도 봄꿩 울고 멧새 우는 소리 심상치 않다. 꽃 진 자리 파랗게 풋열매 자라듯, 덤불마다 햇울음들 그득하다. 저수지에도 지난 겨울에 없던 목소리들이 생겨났구나. 꽥꽥꽥~ 물살을 가르며 뒤뚱뒤뚱 감자엉덩이 흔들며 간다. 신현정 시인이여, 어찌 '누군가 망가뜨릴 수 없는 한 줄'이라고 하셨나. 어찌 '그저 뒤따라가면 된다'고 하셨나. 모든 생명들 깨어 한 줄로 가는 일조차 이리도 서러운 봄일 줄을 알고 계셨나?

< 시인 반칠환 >

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >