|

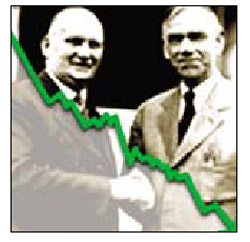

‘쇠귀에 경읽기.’ 경제학자 1,028명의 반대에도 아랑곳하지 않고 후버 대통령이 1930년 6월17일 스무트 홀리 관세법(Smoot-Hawley Tariff Act)에 서명하고 말았다. 골자는 2만여 수입 공산품에 대한 평균 59%, 최고 400%에 이르는 고율관세 부과. 발제자인 리드 스무트와 윌리스 홀리의 이름을 딴 이 법은 심의 중이던 1929년 초부터 논란을 불러일으켰다. 반대론자들은 관세 인상이 타국의 보복관세를 유발할 것이라고 주장했지만 국내 제조업자들을 의식한 후버와 공화당은 ‘미국의 국민총생산(GNP)에서 수입이 차지하는 비중은 4.2%에 불과하다’며 밀어붙였다. 결과는 어떻게 나왔을까. 불행하게도 전자의 우려가 맞아 떨어졌다. 세계 각국의 대미 보복관세로 미국의 수출은 1929년 52억달러에서 1932년에는 16억달러로 주저앉았다. 세계무역 총액도 같은 기간 동안 360억달러에서 120억달러로 격감했다. 국제무역의 3분의2가 날아간 것이다. 무역전쟁이 심화하자 각국은 보유외환을 금으로 바꿔 국내에 쌓았다. 금 확보경쟁 속에 국제결제의 근간인 금본위제도 역시 무너졌다. 국제무역은 더욱 위축되고 각국은 ‘경제 블록화’에서 살 길을 찾았다. 영국이 파운드 경제권을 추구하고 일본이 대동아공영권을 향해 군사적 모험을 강행한 것도 이런 배경에서다. 식민지가 없던 독일과 이탈리아에서는 파시즘의 광풍이 나라를 휩쓸었다. 슘페터의 표현을 빌리자면 ‘관세인상을 가정상비약으로 여기는 미국 공화당의 전통’이 대공황을 세계로 확산시키고 2차대전의 씨앗까지 잉태했던 셈이다. 유능한 CEO 출신으로 누구보다 훌륭한 경제 대통령으로 기대됐던 후버는 결국 ‘머리 나쁘고 부지런한 최악의 케이스’라는 혹평을 받았다. 남의 일 같지 않다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >