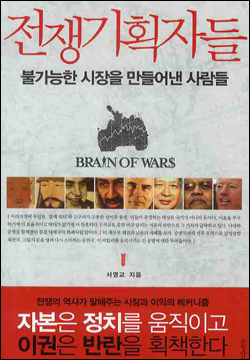

■ 전쟁기획자들 (서영교 지음, 글항아리 펴냄)

전쟁은 돈을 낳는다. 이라크 전쟁을 보자. 스웨덴 용병회사 다인섹(Dynsec)은 이라크 재건사업에 참여할 한국기업이 늘어날 것을 예견하고 경호수요를 노려 삼성동 무역센터에 사무실을 열었다. 서비스의 대가는 엄청나다. 바그다드를 방문한 한 일본인은 15km(자동차 30분거리)를 이동하면서 민간회사에 3,000달러를 지불했다. 이라크에서 용병들의 월수입은 2~3만 달러는 보통이고 많게는 10만 달러를 웃돈다. 미국정부의 이라크전 예산 20%가 용병업체로 유입되는 것으로 알려져 있는데, 세계 용병회사의 전체수입은 연간 1,000억달러에 이르는 것으로 추산된다. 미군은 용병을 선호할 수밖에 없다. 일단 전장에서 사망하더라도 공식 사망자수에 포함되지 않기 때문에 정치적 부담이 적다. 경제학자들이 전망한 이라크전쟁 부상병 치료비용 2조 5,000억 달러에도 속하지 않으니 재정적 이점도 뒤따른다.

역사학자로서 특히 전쟁사에 초점을 맞춰온 저자는 이 책에서 국제관계와 전쟁을 시장의 논리로 흥미롭게 분석했다. 저자에 따르면 국가와 민족을 위한, 대의를 위한 전쟁이라는 건 없다. 숨겨진 대의는 바로 돈이다. 그리고 그 전쟁을 하려면 돈이 필요하기에 전쟁의 기획자는 새로운 시장을 개척하거나 또다른 전쟁을 일으키기도 한다.

모두가 반대한 전쟁을 22년간 지속했던 광개토대왕. 백제 한강유역을 빼앗기 위해 전쟁을 하던 그는 전비(戰費)가 필요했기에 풍족하던 거란족 소금부대를 기습했고 이후 군사력을 집중해 백제를 공략할 수 있었다. 저자는 이 무모한 도전을 정주영 현대그룹 회장의 사우디 항만공사 수주와 비교하고 있다. 이병철과 장보고, 최충헌과 수하르토, 김우중과 의자왕, 이건희와 장수왕 등 역사 속의 전쟁두뇌(Brain of Wars)와 오늘날 경제 수장들을 비교·분석했다. 다이아몬드를 노려 전쟁을 기획하는(?) 사람들과 무기산업의 마력, 뇌물을 좇아 세계시장을 누비는 사우디 왕자들, 곡물마피아들의 실체까지 뒤쫓는다.

그렇다면 2차대전 이후 이념대립 시기인 냉전체제는 어떻게 받아들여야 할까. 저자는 이를 "인류 역사에서 극히 짧은 특수시기"로 규정한다. 이 때문에 오늘날 우리가 흔히 '냉전'의 관점으로 전쟁사를 바라보는 오류도 지적하고 있다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >