|

미국 연방준비제도(Fedㆍ연준)의 출구전략과 중국의 경기둔화가 맞물리면서 세계 금융ㆍ상품시장에 공포가 확산되고 있다. 선진국과 이머징마켓의 주가와 채권 및 원유ㆍ금 등 상품가격은 이틀째 폭락세를 이어갔다. 또 미국의 금리상승이 예상됨에 따라 달러화도 강세를 지속했다.

지난 19일(현지시간) 벤 버냉키 연준 의장이 양적완화 종료에 대한 시간표를 발표했을 때만 해도 월가에서는 어차피 한번은 겪어야 할 충격으로 시간이 지나면서 안정을 찾을 것이라는 반응도 나왔지만 이틀째 시장이 추락하자 1994년 연준의 금리인상으로 발생했던 시장 패닉보다 더 큰 파고가 닥칠 수 있다는 비관론만 팽배해지고 있다.

20일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우와 스탠더드앤드푸어스(S&P)500, 나스닥 등 3대 지수는 모두 2% 이상 급락했다. 3대 지수의 낙폭은 양적완화 축소 일정이 나온 전날보다 더 컸다. 다우는 지난해 11월 이후, S&P500은 2011년 11월 이후 가장 큰 낙폭을 각각 기록했다. 공포지수로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE)의 변동성(VIX)지수는 지난해 12월 이후 가장 높은 23까지 치솟았다.

유럽 증시는 뉴욕시장보다 더 큰 낙폭을 보였다. 영국 런던증시의 FTSE100지수는 2.98%, 독일 프랑크푸르트증시의 DAX30지수는 3.28% 각각 떨어졌다. 프랑스 파리증시의 CAC40지수 역시 3.66% 폭락했으며 범유럽 Stoxx50지수도 2.4% 내려갔다.

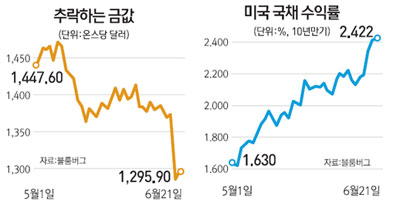

원자재 가격은 더 폭락해 '대학살(bloodbath)'이라는 용어마저 등장했다. 금값은 2년9개월 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 8월물 금은 전날보다 87.80달러(6%) 하락한 온스당 1,286.20달러에서 장을 마쳤다. 7월 인도분 서부텍사스산중질유(WTI)는 전날보다 2.84달러(2.9%) 하락한 배럴당 95.40달러에서 거래를 마감했다. 런던 ICE선물시장에서 북해산 브렌트유는 4달러(3.77%) 빠진 배럴당 102.12달러를 기록했다. 원자재시장은 중국의 성장둔화까지 겹치면서 패닉 수준의 상황으로 치닫고 있다.

이날 미 10년물 국채금리는 한때 2.461%까지 급등하며 2011년 8월 이후 1년10개월 만에 최고 수준으로 올랐다. 5년물과 30년물 국채금리 역시 상승했다. 이탈리아ㆍ스페인ㆍ영국 등 전세계 주요 국가들의 국채금리도 일제히 올랐다. 씨티은행과 소시에테제네랄 등은 미 10년물 국채금리가 양적완화 축소가 진행될 내년에 3∼3.1%까지 오를 것이라는 전망을 내놓았다. 달러화 강세도 계속돼 월스트리트저널(WSJ)의 달러인덱스는 하루 만에 1.6% 급등했다.

21일 아시아 증시도 일본 등 일부 국가를 제외하고 이틀째 하락세를 이어갔다. 비록 장 초반의 폭락세가 오후 들어 다소 진정되기는 했지만 한국 코스피지수가 1.49% 떨어진 것을 비롯해 중국ㆍ필리핀ㆍ인도네시아 등 대다수 국가의 증시가 하락했다.

금융ㆍ상품시장에서는 가격이 아무리 떨어져도 매수에 나서는 세력을 찾아보기가 어렵고 시장에서 탈출하려는 움직임만 더욱 커지고 있다. 매슈 체슬록 버투파이낸셜 트레이더는 WSJ와의 인터뷰에서 "모든 패스트 머니(fast money)가 시장에서 빠져나가고 있다"고 말했다.

시장에서는 연준이 너무 앞서나갔다는 원망도 나오고 있다. 잰 해치어스 골드만삭스 이코노미스트는 "버냉키 의장의 발언은 시장이 예상했던 것보다 매파적"이라며 "양적완화 축소가 12월쯤 시작될 것이라는 예상은 너무 낙관적인 것이었다"고 말했다.

이와 함께 시장의 패닉이 1994년보다 더 클 수 있다는 전망도 제기되고 있다. 1994년의 경우 연준이 연초 3.0%였던 기준금리를 연말까지 5회에 걸쳐 6.0% 끌어올리자 채권시장이 추락하고 파생상품시장이 홍역을 치른 바 있다. 그러나 당시에는 경기가 활황기였기 때문에 미국의 주가는 1.3% 상승했다. 반면 지금은 세계 경기가 여전히 둔화된 상태를 벗어나지 못하고 있는 만큼 연준의 출구전략에 따른 충격은 배가 될 수 있다는 우려다.

한편 존 스텀프 웰스파고 최고경영자(CEO)는 이날 CNBC에 출연해 "미국 실물경제는 경제지표상에 나타나는 것보다 강하다"며 "금리 정상화는 오히려 긍정적인 것"이라고 말해 눈길을 끌었다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >