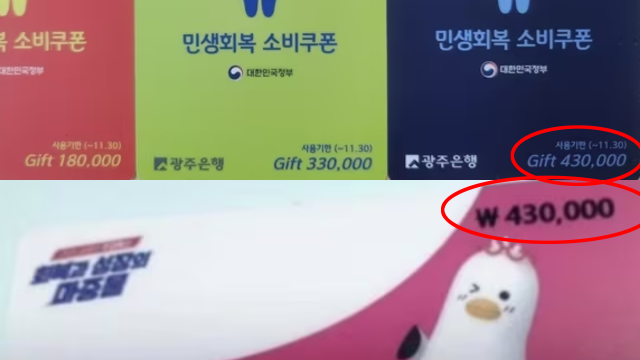

“430,000원.”

A씨는 이달 21일 부산광역시에서 민생회복 소비쿠폰을 선불카드로 지급받았다며 23일 한 온라인 커뮤니티에 관련 게시글을 올렸다. 공개된 사진 속 카드 우측 상단에는 충전금액인 ‘43만 원’이 선명하게 적혀 있었다.

민생회복 소비쿠폰은 기본적으로 국민 1인당 15만 원이 지급되지만 차상위 계층과 한부모 가족은 1인당 30만 원, 기초생활수급자는 1인당 40만 원을 받는다. 여기에 수도권 외 지역 주민에게는 추가로 3만원이 더해진다. 즉, 43만 원이 적힌 카드는 해당 수령인이 수도권 외 지역의 기초생활수급자임을 드러내는 셈이다. A씨는 “충전금을 왜 적어놓느냐. 부끄럽다”고 불편함을 토로했다.

해당 게시글이 확산되자 온라인상에서는 논란이 일었다. “기초생활수급자를 대놓고 표시하는 것 같아 불쾌하다”는 지적과 “공무원이 업무를 효율적으로 처리하려면 금액을 명시할 수밖에 없다"는 옹호 의견이 엇갈렸다. 이처럼 논란이 확산되자 대통령까지 직접 나서서 시정을 지시했다.

지역마다 다른 지급 방식…‘금액 표기’는 여전히

현재 서울 등 일부 지역에서는 금액이 인쇄되지 않은 선불카드를 지급하지만, 많은 지방자치단체에서는 여전히 선불카드에 금액을 표기하거나 카드 색상으로 지급 대상을 구분하고 있다.

대표적으로 광주광역시는 지급 금액에 따라 카드 색상을 달리했다. 일반 시민과 상위 10%는 1인당 18만 원이 충전된 ‘분홍색 카드’를 지급받았고 카드에는 사용 기한과 함께 금액도 표기돼 있다. 차상위계층과 한부모 가족에게는 33만 원이 충전된 ‘연두색 카드’, 기초생활수급자에게는 43만 원이 적힌 ‘남색 카드’가 지급된다.

이 외에도 전북 순창군, 충북 충주시, 충남 아산시 등에서도 선불카드에 충전 금액이 명확히 표시된 것으로 확인됐다.

이러한 노출 우려는 카드 신청 방식에 따라 어느 정도 완화할 수 있다. 소비쿠폰을 신용카드나 체크카드로 신청하면 자신의 카드를 사용하게 되므로 금액이 외부에 드러날 가능성은 낮아진다.

다만 기초생활수급자의 경우 신용카드 발급이 어렵지만 체크카드 발급은 가능하다. 시중 은행의 한 영업점에서 근무 중인 은행원 B씨는 서울경제에 “신용카드와 달리 체크카드는 소득 수준과 관계없이 발급받을 수 있다”며 “소득이 낮을 경우 이용 한도에는 제한이 있을 수 있지만, 기초생활수급자도 체크카드 발급은 가능하다”고 설명했다.

그럼에도 체크카드조차 없는 경우에는 선불카드 외에 마땅한 선택지가 없다. 특히 선불카드나 종이 형태의 지역사랑상품권은 지급 당일부터 바로 사용할 수 있어 실용성 측면에서 오히려 선호되기도 한다.

복지라는 이름의 ‘낙인’…바뀌지 않는 제도

정부가 전 국민을 대상으로 지원금을 지급한 적은 이번이 처음이 아니다. 2020년에도 코로나19 대응 차원에서 두 차례에 걸쳐 재난지원금이 지급됐다. 하지만 수혜자의 신분이 외부에 드러나는 ‘노출형 복지’가 이처럼 사회적 논란으로까지 확산된 것은 이번이 처음이다.

당시 코로나19 1차 재난지원금은 전 국민에게 가구별 최대 100만 원씩 일괄 지급됐고, 2차 재난지원금 역시 소득 하위 80%를 기준으로 1인당 25만 원, 저소득층에게만 10만 원을 추가 지원하는 방식이었다. 금액 격차가 크지 않았고, 수급 여부가 드러나는 구조도 아니었다. 따라서 일부 선불카드에 금액이 인쇄되어도 사회적 낙인 논란으로 번지지는 않았다.

반면 이번 소비쿠폰은 지원 대상과 금액이 뚜렷하게 나뉘고, 카드의 색상과 인쇄 내용만으로도 수급자의 신분이 노출될 수 있는 구조다. 복지가 낙인이 되는 구조가 반복되고 있다는 지적이 나오는 배경이다.

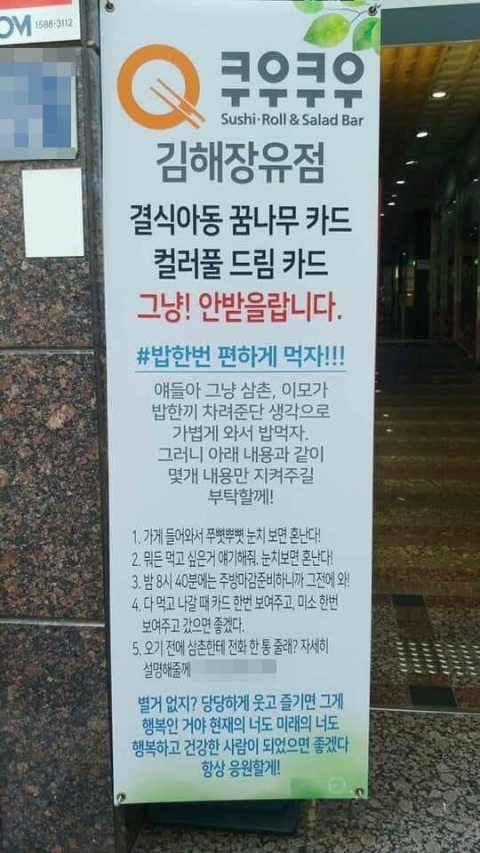

비슷한 문제는 결식 우려 아동에게 지급되는 ‘아동급식카드(꿈나무카드 등)’ 등에서도 꾸준히 제기돼 왔다. 특정 디자인과 명칭, 제한된 사용처 탓에 아이들이 “카드 쓰는 게 창피하다”며 사용을 꺼리고 도시락을 싸오는 경우도 있었다.

이를 안타깝게 여긴 일부 식당에서는 해당 카드를 받지 않고 저소득층 아동에게 무료로 식사를 제공했고, 이러한 행동은 ‘가게 돈쭐내기’로 불리는 자발적 응원 움직임으로 확산되기도 했다.

이후 일부 지방자치단체는 아동급식카드의 외형을 일반 카드처럼 바꾸는 등 개선에 나섰다. 서울시는 2019년 ‘꿈나무카드’의 명칭과 디자인이 낙인효과를 유발한다는 지적에 따라 카드 업체를 신한카드로 변경하고 일반 체크카드처럼 보이도록 디자인을 변경했다. 전용 단말기 대신 범용 단말기로 결제할 수 있도록 시스템도 개선했다.

하지만 복지 수혜 사실이 외부에 드러나지 않도록 하는 정책 설계는 여전히 부족하다는 지적이 나온다. 단순한 행정 편의보다 수급자의 인권과 존엄을 우선 고려한 설계가 필요하다는 목소리가 커지고 있다.

이에 정부도 직접 대응에 나섰다. 논란이 확산되자 이재명 대통령은 이날 일부 지방자치단체가 소비쿠폰 선불카드 색상과 금액으로 수혜 대상을 구분한 것에 대해 “전형적인 공급자 중심의 행정 편의주의적 발상”이라며 “즉각 바로잡으라”고 지시했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 브리핑에서 “이 대통령이 사용자의 소득 수준과 취약 계층 여부를 노출한 것에 대해 강한 어조로 질타했다”며 “행정안전부는 이날 오전 자치단체 선불카드에 대한 전수조사를 실시했다"고 밝혔다.

이어 “부산과 광주에서 제작된 문제의 선불카드에 스티커를 붙여 카드 색상이 드러나지 않게 조치했다”며 “앞으로도 소비쿠폰 발급과 지급 사용 과정에서 나타난 문제점이나 국민 불편사항은 빠르게 개선해 나가겠다”고 덧붙였다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

doremi@sedaily.com

doremi@sedaily.com